Par Michel Brunelle

Participation à la recherche iconographique : Denis Stora

AVANT LA RUE DES CORDELIÈRES

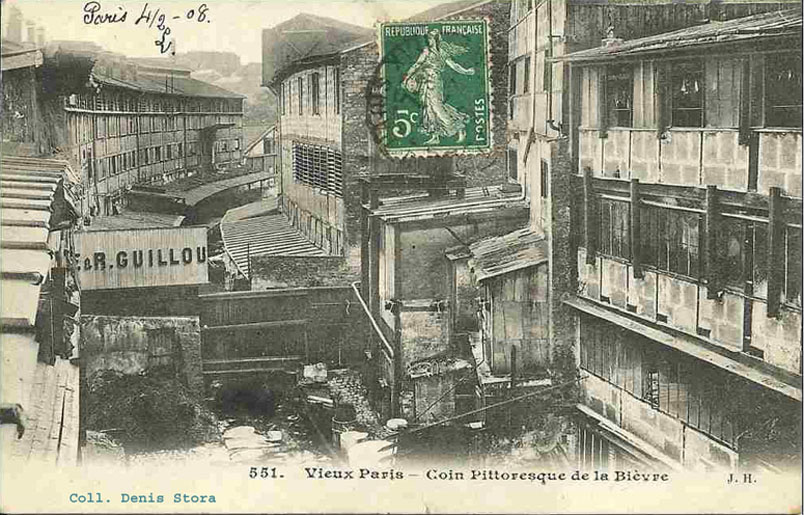

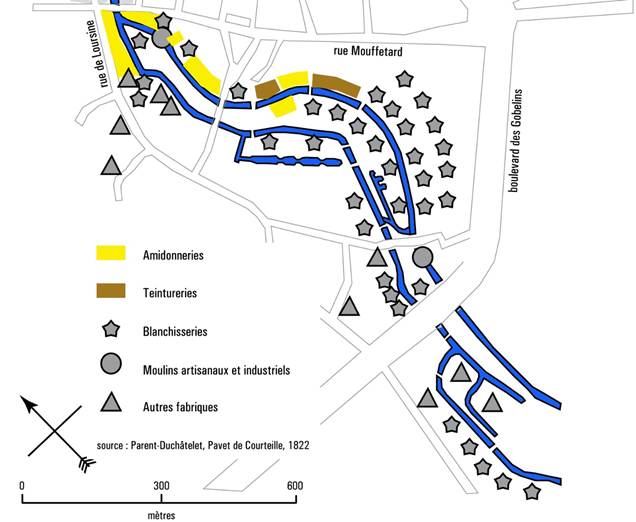

Les deux bras de la Bièvre n’ont pas attendu l’apparition de cette rue pour s’ouvrir tout grand à l’industrialisation. Il n’y a pas lieu ici de vouloir remonter jusqu’au moulin qui a donné son nom au quartier, voire plus en amont, mais il serait intéressant d’avoir un instantané du portrait industriel de Croulebarbe à la toute veille de cette apparition — et fidèle depuis plusieurs années sans doute. Un plan de 1822 (fig 1) le permet justement. Il aidera également à prendre la mesure des transformations qui surviendront peu de temps après, objet principal de cet exposé.

Par Michel Brunelle sur plan 1822 Courteille et Duchatelet

On y observe la prédominance des blanchisseries, lesquelles se feront rapidement plus rares, l’eau de la Bièvre devenant de moins en moins propre à une lessive fonctionnelle. Remarquons aussi la présence de plusieurs canaux secondaires, lesquels à leur tour disparaîtront bientôt à la faveur d’une rationalisation du tracé des deux bras(1).

On y observe la prédominance des blanchisseries, lesquelles se feront rapidement plus rares, l’eau de la Bièvre devenant de moins en moins propre à une lessive fonctionnelle. Remarquons aussi la présence de plusieurs canaux secondaires, lesquels à leur tour disparaîtront bientôt à la faveur d’une rationalisation du tracé des deux bras(1).

Mais surtout, on voit bien que les ateliers du cuir n’ont pas encore colonisé les rives. Il n’y a au bord de celles-ci que 7 icônes indiquant « Autres fabriques », et rien n’oblige à penser que c’étaient toutes des tanneries ou analogues, ce qui, même à ce compte, ne serait pas beaucoup. Mais ça va changer…

Mais surtout, on voit bien que les ateliers du cuir n’ont pas encore colonisé les rives. Il n’y a au bord de celles-ci que 7 icônes indiquant « Autres fabriques », et rien n’oblige à penser que c’étaient toutes des tanneries ou analogues, ce qui, même à ce compte, ne serait pas beaucoup. Mais ça va changer…

LA RUE DES CORDELIÈRES

Selon Jacques Hillairet(2), la rue des Cordelières fut ouverte et reçut cette dénomination en 1825.

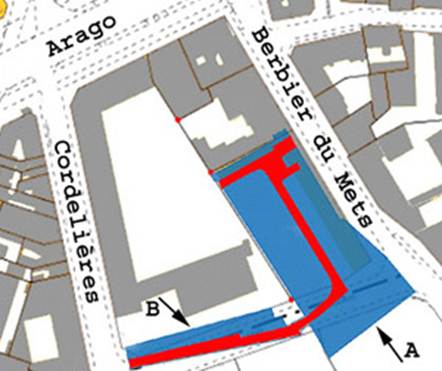

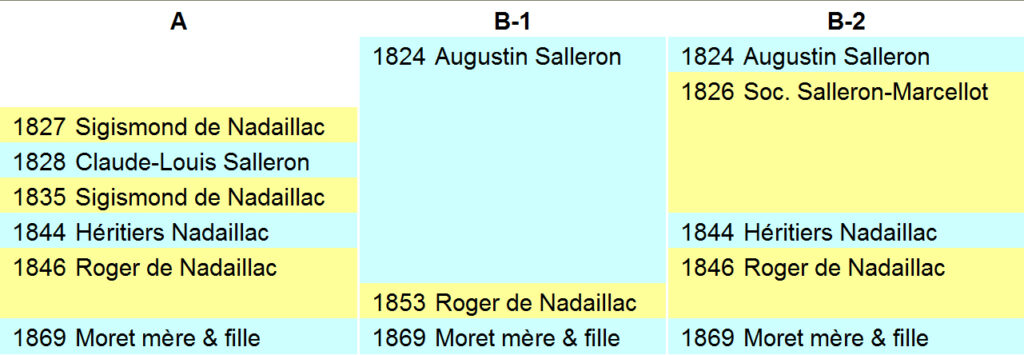

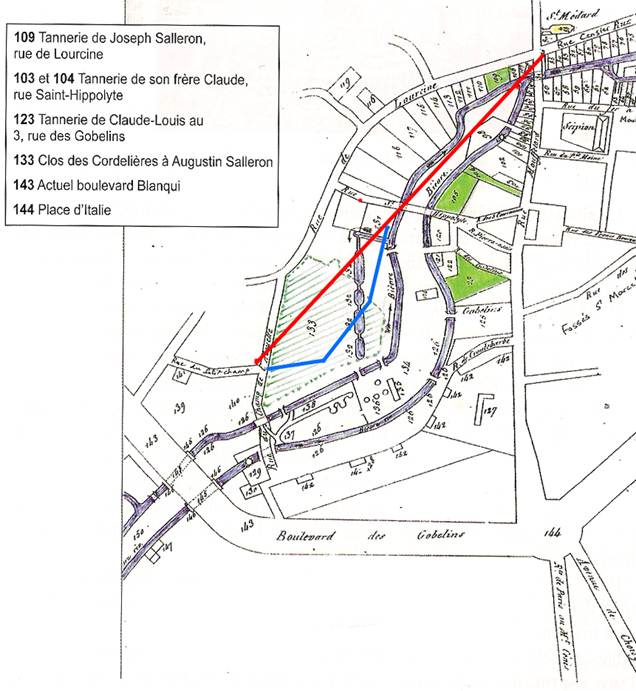

Toutefois, des informations plus détaillées(3) nous apprennent qu’un certain Augustin Salleron, cadet d’une importante famille d’entrepreneurs d’origine champenoise, s’est porté acquéreur en 1823 d’un terrain connu sous le nom de Clos des Cordelières, ayant autrefois fait partie du domaine de cette congrégation religieuse. Essentiellement, cette vaste propriété s’inscrivait à l’époque dans le périmètre délimité par le bras mort de la Bièvre, l’ancienne rue du Champ de l’Alouette (aujourd’hui Corvisart), la rue de Lourcine (plus ou moins Léon-Maurice Nordmann, Broca) et la rue Saint-Hippolyte. L’acquisition de ce bien, devenu national à la Révolution, était grevée de l’obligation d’y percer une voie de circulation joignant Saint-Médard à la rue du Champ de l’Alouette. Ce sera la rue Pascal, ouverte en 1827. Mais c’est d’abord en 1825, à l’intérieur du nouveau périmètre ainsi tracé sur plan, qu’Augustin Salleron ouvrira sur ses terrains une voie privée, la future rue des Cordelières, épousant mieux les méandres du bras mort (fig 2).

Par Michel Brunelle sur plan 1823 Courteille et Duchatelet in Bulletin SHA-13 no 39 p 23.

Bordant la partie méridionale de cette rue et aménagé sur la Bièvre, se trouvait un moulin à tan, que Salleron a exploité jusque vers 1837. Par après, d’insurmontables difficultés financières l’ont forcé à cesser graduellement ses diverses activités industrielles, puis à se départir de ses propriétés immobilières. Il obtient un poste de gérant à la Société des Bouchers de Paris, à laquelle il avait vendu une partie de ses installations. Finalement, en 1862, Auguste Durand achète de la famille Marcelot, parente par alliance des Salleron, l’ensemble des propriétés restantes, que les Marcelot avaient acquises d’Augustin entretemps. Durand et son frère(4) y installent une grande tannerie, qui portera le numéro 31 (puis, après 1892, le 41)(7).

Il convient ici de s’arrêter un peu sur les Durand. Madame Boisard(3) mentionne Auguste, devenu propriétaire du 41 en 1862. Le Bottin, lui, signale à cet endroit les tanneurs A& L Durand, dès 1863 (on peut parler de simultanéité, ici). « A » désigne assurément Auguste. Quant à « L », il s’agit de son frère Léon, lequel a donné son nom à la rue aujourd’hui nommée Gustave-Geffroy, et qui l’avait porté depuis son ouverture sur ses terrains, en 1906, jusqu’en 1937. Là, entre les murs du fameux Château de la Reine-Blanche, se trouvait une tannerie, exploitée un temps par la famille Seignobos.

Revenons sur la rue des Cordelières. En 1887, changement au Bottin : « A&L » est remplacé par « Achille ». Vu le décalage de 24 ans, on peut penser qu’il était le fils d’un des deux précédents. Il sera là jusqu’en 1894, date de la cession à la famille Lemoine. Et comme si ce n’était pas assez touffu, on voit (toujours au Bottin) qu’entre 1854 et 1870, sur la parcelle toute proche (no 27)(7), un Paul Durand fils est inscrit comme mandataire au Dépôt général des cuirs de la boucherie de Paris, composante de l’Administration de la Boucherie (préfectorale). Coïncidence ? Durand est un nom assez répandu… Et rappelons qu’on vient de parler d’Augustin Salleron, gérant à la Société des Bouchers de Paris, celle-ci corporative. Toutte est dans toutte.

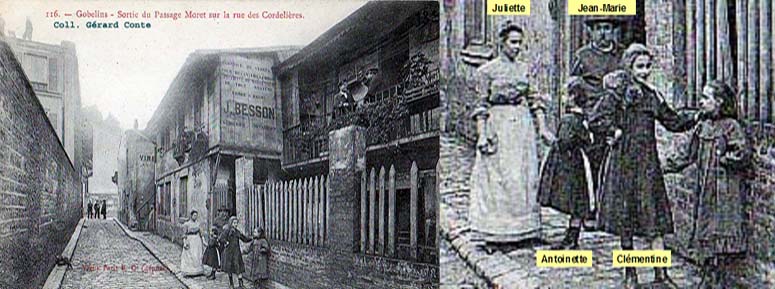

Cependant, plus au nord sur la rue, passée l’entrée du passage Moret (voir article ci-contre ), un certain M. Brun aîné a déjà ouvert, dès 1845, une mégisserie, au numéro 13. Il y restera jusqu’en 1859. C’est ainsi qu’il sera le tout premier industriel à figurer au « Bottin du Commerce » pour la rue des Cordelières(4 et 7). Ceci dit, prudence : si l’inscription au Bottin atteste incontestablement de l’existence et de la présence d’une entreprise, l’absence d’inscription n’en prouve pas l’inexistence. Témoin, comme on l’a vu, le cas Salleron.

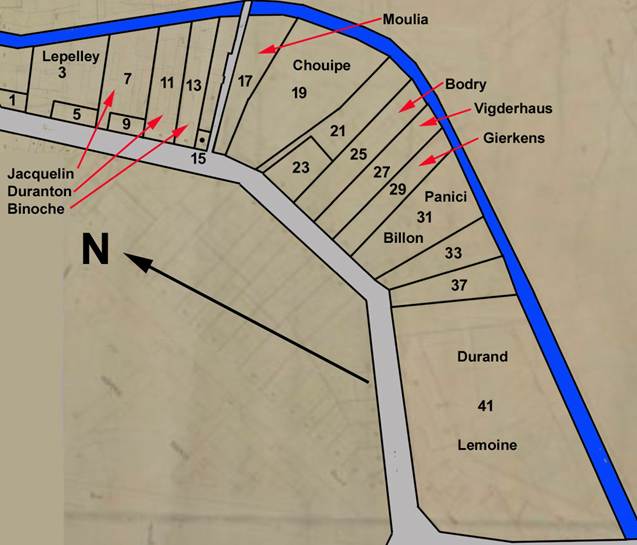

Rapidement donc, l’ancien domaine Cordelières / Salleron / Marcelot sera loti en parcelles qui accueilleront à leur tour des installations industrielles, en grande majorité dans le domaine du cuir désormais (mégisseries, tanneries, peausseries, corroyeurs, hongroyeurs, maroquiniers et fabricants de teintures pour cuir). Ces installations s’élevaient surtout sur la rive orientale de la rue, et s’étendaient jusque sur une autre rive, celle (gauche) du bras mort de la Bièvre, afin de profiter de ses eaux (fig 3).

Par Michel Brunelle, sur plan 1900(5)

Et pour ne rien simplifier, considérant la profondeur des parcelles, il n’était pas rare qu’elles fussent occupées par plusieurs installations aux vocations différentes, avec chacunes leurs propriétaires en propre.

En effet, le Bottin du Commerce indique, pour chaque adresse, l’exploitant de l’entreprise, commerciale ou industrielle, qui s’y trouve établie. Or, il y a parfois plus d’une inscription pour une adresse donnée, à la même date.

Il y a lieu ici de noter que différents types d’occupation peuvent avoir cours.

On peut être propriétaire à la fois de l’entreprise, des bâtiments qui l’abritent, et du terrain sur lequel s’élèvent ces bâtiments. Mais pas forcément. Le terrain peut être loué, et les bâtiments également. Quand le propriétaire de l’entreprise ne possède pas le bâtiment ou le terrain, le Bottin n’est d’aucun secours pour identifier les propriétaires de ces biens immobiliers (sauf les cas où comme seule activité déclarée, il est inscrit « Propriétaire »). Sinon, seul l’exploitant est nommé. De plus, à mesure que le temps passe, la formule, pour une adresse donnée, peut se modifier, au fil d’acquisitions ou de cessions. Multiplions le tout par une vingtaine d’adresses examinées, sur un siècle et demi, et divisons le résultat par le nombre de pages produites ici, et on comprendra que l’usage du terme « survol », en sous-titre, annonce bien de quoi il s’agira…

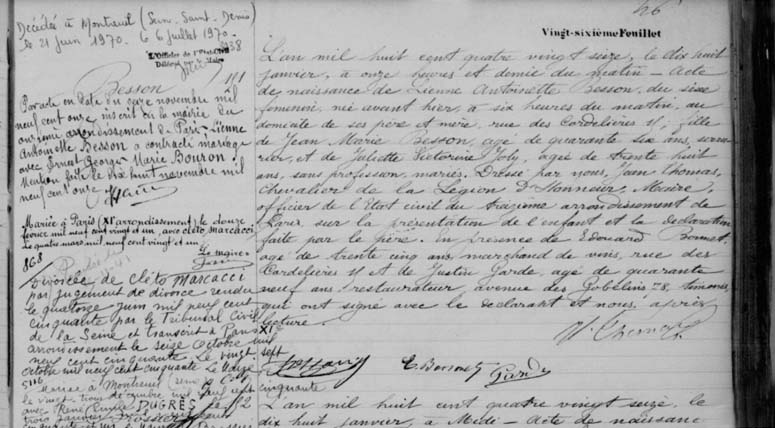

Cet exposé s’en tiendra donc aux exploitants — en fait, seuls les plus notables d’entre eux. Ajoutons finalement que ces derniers habitaient parfois à la même adresse où s’élevaient leurs installations. En pareils cas, l’état civil peut nous le révéler — souvent par la bande. Nous essaierons de le mentionner.

Note importante pour la clarté des informations présentées ici.

Par définition, un article de cette nature se fonde, pour le repérage des lieux, sur les adresses. Il a beau n’y avoir qu’une seule rue en cause, plusieurs numéros sont visés. Ça ne serait pas une grande difficulté en soi si ces numéros étaient demeurés les mêmes durant toute la période étudiée. Or, ce n’est pas le cas.

Deux « révolutions » de numérotation se sont produites, en un assez court laps de temps sur la rue des Cordelières. La première, en 1886, l’autre en 1893 (possibilité d’un décalage d’un an dans ces deux dates). Si bien que, pour chaque lot, jusqu’à 3 numéros différents ont pu être portés. Généralement dans cet article, sauf quand la situation l’indique autrement de manière manifeste, ce seront les derniers numéros qui serviront, soit ceux à partir de 1893.

Mais ce n’est pas tout. Si les numéros ont changé, ce n’était pas par pure fantaisie. La cause de ces changements tenait simplement au morcellement de certains lots, en créant donc de nouveaux, avec leur numéro propre.

Les illustrations suivantes aideront à ne pas s’y perdre complètement.

(Les numéros en petits caractères concernent le boulevard Arago)

***

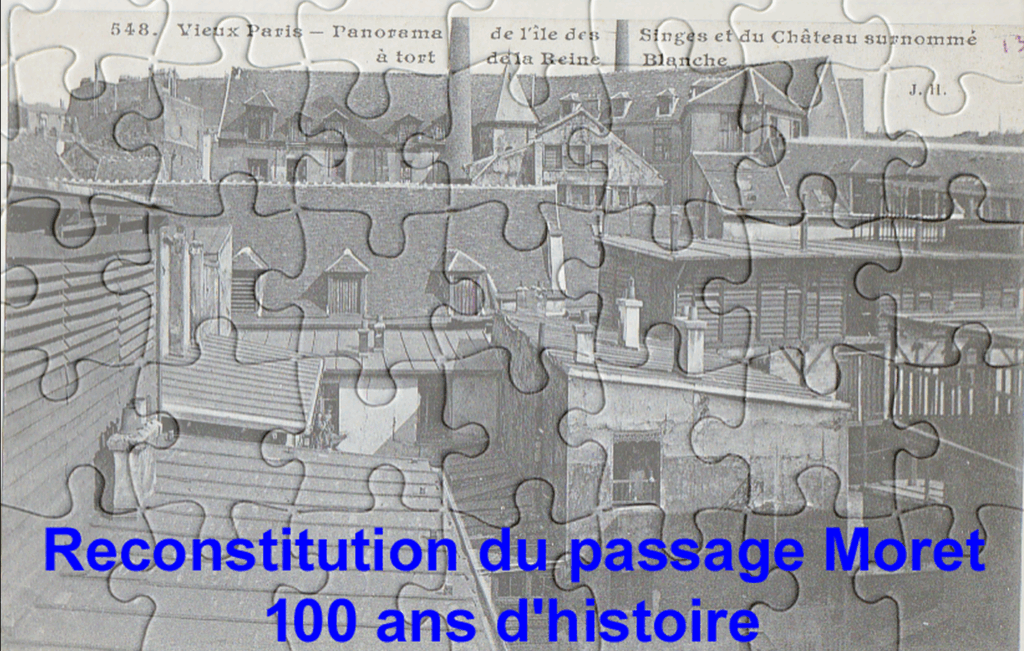

Revenons donc au numéro 41. C’est, et de loin, la plus vaste parcelle de l’ensemble. Une belle vue en plongée (fig 4) nous montre plusieurs bâtiments : à droite, longeant la Bièvre (et la cachant), les ateliers comme tels ; à gauche et en bas, des appentis, entrepôts ou remises ; au centre le bâtiment administratif — et sans doute corps de logis pour les dirigeants. Nous sommes au croisement Cordelières – Corvisart.

Les Durand exploitent cette entreprise pendant une trentaine d’années, puis la vendent, en 1892, à Auguste Lemoine. Lui, puis C. Lemoine, continueront à y fabriquer du cuir, et, dans les années 1950, des courroies de transmission sous l’appellation La Gauloise. C’est alors Robert Lemoine qui dirige. Et ce sera le dernier de la dynastie, car dès 1956, l’ensemble de la propriété sera cédé au lycée Montaigne, en tant qu’annexe, et deviendra autonome en 1960, sous le nom de Lycée Rodin.

Le mot « dynastie » est lâché. Terme abusif ? On en jugera…

Premier exemple, les Lepelley :

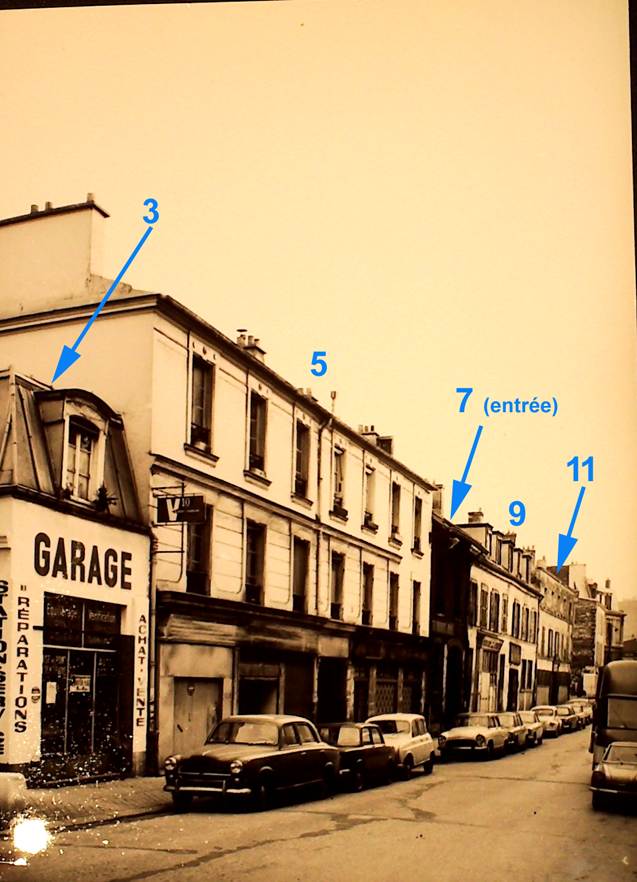

En 1870, Louis-Gabriel Lepelley inaugure une tannerie au numéro 3 des Cordelières (fig 5). On retrouvera à cette adresse des Lepelley pendant les 87 années suivantes. D’abord ses fils Louis-Constant et Abeillard, puis Paul, fils de Abeillard, puis Henri, frère de Paul(6). Trois générations seulement pour une si longue période, c’est assez inhabituel. Tanneurs au départ, ils ont dû modifier leurs méthodes (comme tous les autres) après 1912, date du recouvrement du bief des Cordelières. Puis, dans les années 1930, se sont carrément réorientés, pour ouvrir un garage de mécanique (fig 6), tenu jusqu’en 1957(4).

Avant de poursuivre avec les dynasties, un petit mot pour parler du cordonnier L. Rey qui a tenu boutique au numéro 5 entre 1911 et 1920. Il avait été précédé par un certain Vallon, cordonnier aussi, pendant une dizaine d’années.

La photo ci-dessous montre monsieur Rey et son épouse devant leur magasin.

Revenons aux dynasties. Voisins immédiats, des précédents : les Jacquelin.

Pendant presque une cinquantaine d’années (1869-1915), cette famille, montée de Curgy (Saône et Loire)(6), a occupé les 7 et 9 des Cordelières. Occupé, le terme est on ne peut plus juste. En effet, en plus d’exploiter une grande usine de teintures pour cuir, au 7 (figs 5 et 7), et de tenir boutique d’épiciers au 9 (fig 6), toute la nombreuse fratrie habitait au-dessus du magasin(6). Par après, entre 1915 et 1959, une pléthore de commerçants se succèdent, épiciers au magasin, mais ensuite un peu de tout, tandis que l’usine, de son côté, connaîtra moult avatars, dont un bref et ultime soubresaut dans le domaine du cuir avec Isidore Gau, peaussier (1933-1938), et Roger Duranton, tanneur (1937-1938)(4).

Pourquoi mentionner quelqu’un qui n’apparaît à cette adresse que pendant 2 ans ? C’est que Roger n’est que le dernier descendant de la dynastie Duranton, établie alternativement à 3 adresses voisines (mais surtout le 11) depuis 1873, et qui y règnera pendant 70 ans.

C’est tout d’abord le mégissier Jean-Baptiste Duranton qui fait une brève apparition au 13, de 1873 à 1875. On perd ensuite ce patronyme de vue jusqu’en 1891, année où ses fils Germain et François reprennent le collier, cette fois au 11, en association avec un certain Dufaux, qui restera jusqu’en 1897. Les deux frères continuent ensemble pendant 3 ans, puis Germain se retire, laissant les commandes à François. Ses deux fils à lui, Jean-Louis et Eugène, viennent plus tard lui prêter main forte. Jean-Louis et leur père quittent au bout de 6 ans, et Eugène dirigera l’entreprise pendant les 25 prochaines années. Avec son total de 32 ans en poste, il mérite certainement que ça soit à lui qu’on pense quand on parle des Duranton du coin. Et c’est finalement son fils Roger qui ferme la marche, jusqu’en 1942, d’abord au 7, puis de retour au 11(4 et 6). À la différence de ses prédécesseurs mégissiers, il était inscrit comme tanneur. Il habitait au 111 boulevard Saint-Michel(6).

Les bâtiments du 11 des Cordelières seront par la suite partagés entre de nombreux occupants, aux activités les plus disparates, tant industrielles que professionnelles ou artisanales, et parfois même artistiques. À la limite de la portée principale de cette étude (1959) pas moins de 9 occupants sont inscrits — et ce n’est même pas le record.

Puisqu’il est question d’artistes, le prochain acteur industriel se nomme J. Binoche. Rôles de composition : on le verra comme mégissier de 1901 à 1934 (au 13 rue des Cordelières) et, infatigable, comme hongroyeur et tanneur au chrome de 1909 à 1934 (au 17).

À cette dernière adresse, il fut précédé par les Moulia, hongroyeurs également, d’abord Adolphe (et un frère) dès 1868, puis son fils Paul, de 1897 à 1909(4) (fig 8).

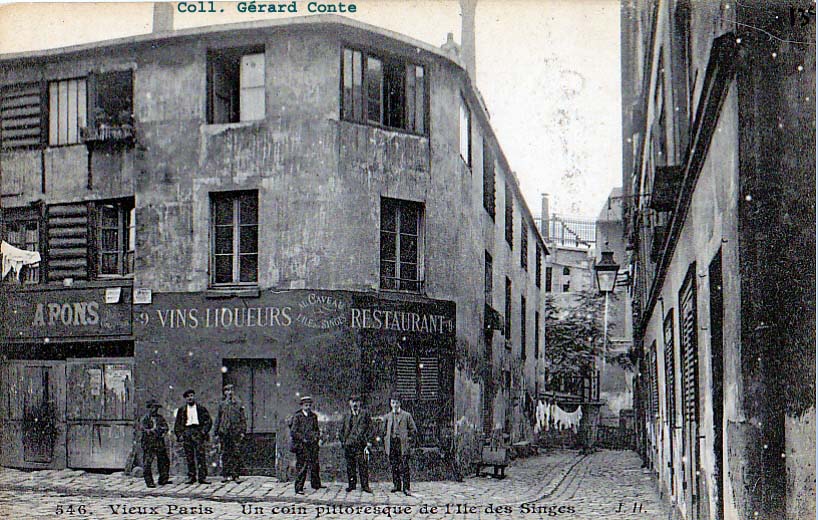

Le 15 rue des Cordelières, lui, n’a bien évidemment jamais été une usine. Il ne manque cependant pas d’intérêt. On aura remarqué (fig 3) que ce minuscule terrain se situait au coin nord du passage Moret, lequel divisait, en quelque sorte, la rue des Cordelières en deux tronçons. Cet emplacement, juste au débouché du passage, a valu à ce petit lot un « privilège » assez curieux.

Il faut savoir que, jusqu’en 1893, et bien qu’habité et hôte de plusieurs commerces et ateliers, et ce, depuis un bon quart de siècle, le passage Moret n’avait pas d’existence officielle, aux yeux de la municipalité (ou de la préfecture), vu qu’il n’était qu’une voie privée. Mais il fallait bien octroyer une adresse à la quinzaine de parcelles qui le composaient, certaines recevant plus d’un bâtiment. Solution ? Tous ces lots étaient affublés de l’adresse « 11 rue des Cordelières », tout simplement parce que la plus proche disponible (elle deviendra le 15 à partir de 1893(7)). Un peu comme ces grands immeubles, si parisiens, dont la porte cochère s’ouvre sur une cour qu’ils entourent.

Ainsi, il est assez cocasse de voir à cette adresse, dans le Bottin, pour telle ou telle année donnée, parfois une bonne douzaine d’inscrits, allant de la mégisserie à la serrurerie en passant par un hôtel, des marchands de vins, un restaurant, un marchand de peaux de lapins, etc. Tous ensemble (et n’oublions pas les baraques à logements, inscrites nulle part, dont l’une, le 9 passage Moret, abritait à elle seule 26 ménages(8), et une autre, le 11, une cinquantaine de locataires(9)). Seule l’invraisemblance patente de la situation nous interdit de croire un instant que tout ça était entassé (compressé, plutôt) au 11 (ou 15) de la rue des Cordelières, sur 95m2. Piège pour le chercheur insuffisamment pointilleux.

En passant, le même phénomène s’observait pour ce qui était du 19 ruelle des Gobelins, l’autre issue du passage Moret — et bâtiment encore plus exigü, pour le coup. Si bien que certains étaient inscrits aux deux adresses, mais pas tous, et que certains encore, une fois le passage Moret « consacré » et listé au Bottin, étaient inscrits à leur nouveau (et cette fois réel) numéro, tout en le demeurant à l’un des deux autres, ou même aux deux(4). Fouillis pour le chercheur insuffisamment patient.

Ce fameux local d’emprunt (le 11/15 des Cordelières) n’en abritait pas moins de bien réelles boutiques, bien à lui, elles, et très disparates au fil du temps, où ont toutefois dominé les marchands de vins. Mais surtout, de 1855 à 1860, un fleuriste, François Moret, dont on peut lire l’histoire dans l’article ci-contre.

On a déjà vu le 17, passons au 19.

Deuxième parcelle au sud du passage Moret, son histoire tumultueuse débute en 1833, où l’on signale un atelier de tannerie (?), sans le nommer. Il poursuit ses activités jusqu’en 1851, date où il est détruit par un incendie. Il faut attendre jusqu’en 1856 pour y voir réapparaître, cette fois, une tannerie tout court (toujours anonyme), qui sera démolie 10 ans plus tard(10). En 1867-68, une « Usine du bois de Paris » est signalée(4). On fractionne alors le lot. Sur la nouvelle parcelle bis s’installeront des entreprises de pavage (successivement Arnoux, Minder, Chenal), actives jusqu’en 1886. Ensuite, et jusqu’au moins en 1959, le terrain sera occupé par des entreprises de camionnage, principalement les Poirier, puis les Billon (ces derniers essaimant un peu partout dans le coin, plus bas au 31, en face au 20, mais auparavant sur la ruelle des Gobelins, au 9 et jusque dans le passage Moret, au 4)(4). Nous en reparlerons.

Sur la parcelle « initiale », un autre hiatus s’est produit, et ce n’est qu’à partir de 1876 qu’un mégissier, Dechaux, opère pendant une douzaine d’années. Puis, après une courte cohabitation avec les maroquiniers Achille Chouipe et son fils Léon (la parcelle, quoique tronquée, demeure assez vaste) Dechaux leur laisse toute la place. Les Chouipe, auparavant au 33 pendant 11 ans, développent alors le 19, puissamment (figs 9 et 10). À partir de 1916, association avec Whitechurch. En 1919, exit Chouipe, arrive le groupe Bayart, Hauet, Lefebvre & Rousseau. On parle maintenant de tannerie et mégisserie. 1924, BHLR se retirent, remplacés par Grawitz. En 1928, Whitechurch tire à son tour sa révérence, et 4 ans plus tard, Grawitz ferme la boutique. Laquelle, 15 ans de limbes plus tard, se réincarnera en firme d’installations électriques, sous le nom de Mors, dernier avatar constaté en date de 1959(4).

Un dernier mot sur les Chouipe.

Madame Blanche Chouipe plus précisément, née Grossier, épouse d’Achille et mère de Léon. Au soir du 4 mai 1897, toujours au numéro 19, mais de la rue Jean-Goujon cette fois, se tenait le Bazar de la Charité, événement caritatif annuel où des gens de bonne société apportaient divers objets semi-précieux et se les revendaient les uns aux autres, versant ensuite le produit de ces ventes à des œuvres. Ainsi, tout le monde était content : on se procurait des articles divers et on faisait le bien, tout en socialisant bellement.

Mais pas ce soir-là. Un incendie s’est déclaré, déclenché par un projecteur à l’éther. Les kiosques et décors de carton-pâte ont fait le reste. En vingt minutes, tout était réduit en cendres. Sur le millier de personnes présentes, 125 ont perdu la vie de cette horrible façon, dont pas moins de 118 femmes(13). Parmi elles, Blanche Chouipe, 45 ans(6). Le veuf et l’orphelin, on l’a vu, tiendront encore le fort pendant un quart de siècle — je me demande comment. Non : c’est pas « toujours les mêmes ».

Bien que nous n’ayons que peu de renseignements à son sujet, il serait inapproprié, nous semble-t-il, de passer sous silence un (ou plusieurs) Bodry qui, pendant 42 ans (1888-1929) occupa le 25 des Cordelières, à titre de mégissier (figs 10 et 11). Ce patronyme mérite d’être retenu — même en l’absence de prénoms.

Les deux terrains suivants, 27 et 29, n’en formaient qu’un seul avant 1893, portant alors le numéro 21. Ce qui pose quelques difficultés au moment d’en identifier les occupants respectifs et successifs. Avant 1893, et ce, depuis 1852, divers artisans du cuir ont œuvré sur ces lieux. Les mégissiers Eyssartier et Fouquet, notamment, mais surtout Gierkens, teinturier pour cuirs, arrivé en 1863, et demeurant inscrit jusqu’en 1925, clairement au numéro 29 à partir de 1893. Nous y reviendrons. Il avait pour voisin un autre fabricant de teintures, pour laines cette fois : Patry, de 1893 à 1913. Ce dernier occupait la parcelle numéro 27, qu’il semble avoir inaugurée.

À ce numéro lui a succédé Maurice Vigderhaus, marchand de chiffons en gros, jusqu’en 1932, date où il doit déclarer faillite. Deux de ses trois fils reprennent alors la gestion de l’entreprise, jusqu’en 1936, maintenant sous l’enseigne Société des Matières Premières. Le troisième, Georges, exploite un garage au 38 rue de Chalon (12e). Par la suite, les trois frères s’unissent pour convertir le 27 des Cordelières en un autre garage : Centralisation Mécanique des Gobelins. Mais bientôt, sous l’Occupation, toute cette famille juive part en zone libre, à Nîmes, et le commissariat aux affaires juives procède à la vente de l’entreprise et des immeubles au profit d’Albert Duret, un collabo bien pur. Peu après la Libération, ce dernier est dûment expulsé, et c’est le retour légitime et définitif de CMG, jusqu’en 1972, date de la vaste transformation des lieux en l’état qu’on leur connaît aujourd’hui.

Quant aux 13 membres de la famille Vigderhaus, on pourra lire en détail leur fascinante et tragique histoire dans le bulletin 51 de la Société d’histoire et d’Archéologie du XIIIe, sous la plume de leur descendant, Paul Lidsky.

Passons maintenant au 29 des Cordelières (figs 10, 11 et 12), certainement l’adresse la plus célèbre sur cette rue, et ce, pour plusieurs raisons.

D’abord, parce que c’est la seule qui ait subsisté intacte jusqu’à aujourd’hui. Ensuite, à cause bien sûr du Palais du Peuple, œuvre solidaire bien dans l’esprit du 13e, et qui, depuis un siècle très bientôt, offre le gîte à une clientèle démunie qu’elle sauve ainsi de la rue. L’aspect typique de la belle maison pavillonnaire en façade et le style si caractéristiquement dépouillé de son bâtiment Le Corbusier sont sans doute aussi pour quelque chose de cette notoriété. Et enfin, l’endroit est universellement reconnu à cause de la mythique mégisserie qui se dresse en fond de terrain, visible du square René-le-Gall — et des hauteurs voisines, mentionnée et montrée dans tous les ouvrages, point de ralliement chéri et célébré du quartier Croulebarbe.

En passant, ladite mégisserie, sur 174 ans d’existence jusqu’ici, n’aura été véritablement mégisserie que pendant 9 années (les premières). En effet, dès 1861, la famille Gierkens en a fait une teinturerie pour cuirs. Entre 1852 et 1860, les mégissiers Eyssartier et Fouquet s’y étaient brièvement succédé. Adolphe Gierkens et son frère Félix ont alors fondé la teinturerie et l’ont exploitée sous ce patronyme jusqu’en 1900, date où un certain Marié ajouta son nom à l’enseigne. Cette organisation se modifia à nouveau en 1905, alors qu’un Girardot intégra le groupe. Mais il convient de préciser qu’on a plutôt affaire désormais à la succession Gierkens (Adolphe avait alors 74 ans, Félix 81 — qui allait décéder 3 ans plus tard — et leur sœur Renée-Joséphine, 75)(6) . On continua sous cette forme jusqu’en 1925, mais à titre de peaussiers maintenant — un dernier salut à la mégisserie d’origine, en quelque sorte… L’Armée du Salut s’installa l’année d’après(4).

L’adresse d’à côté, le 31, pourrait à elle seule faire l’objet d’un article de fond. Pendant au moins un siècle (1861 à 1959 +) défilent toutes sortes d’industries, souvent éphémères, disparates, et même, sur le dernier tiers, simultanées, car sur ce terrain assez vaste s’élevaient alors plusieurs bâtiments indépendants (fig 11 et 12). Tâchons de résumer.

Lagadec, marchand de bourres, inaugure, mais part assez vite. Arrive ensuite le cuir, flambeau d’abord porté, pendant 23 ans, par le maroquinier Duchesne, puis relayé à ses homologues Terray & Merlin pour une autre dizaine d’années. Les vingt années suivantes se dérouleront en dents de scie, marquées entre autres par deux périodes sans aucune activité retracée, totalisant 12 ans. Le reste du temps aura vu s’évertuer les Pédaillès et les Gillet, peaussiers. C’en est est alors fait du cuir à cet endroit.

Mais pas de l’industrie, loin s’en faut. Dès le lendemain de la Grande Guerre, l’endroit renaît aux mains d’un Cartier, fabricant de papiers. Il sera voisiné, à partir de 1926, par nos amis Billon, transporteurs, qui y ouvrent un grand garage, lequel se perpétuera sous diverses enseignes (Billon, Dutheil, Gobelins, Cordelières) jusqu’en 1954. Mais déjà, peu après son érection, c’est l’épanchement. Les entreprises les plus diverses s’étalent sur le grand périmètre, toutes ensemble. L’année 1926 marquera le paroxysme, avec pas moins de 8 inscrits au Bottin. Il n’y a pas lieu ici de dresser la liste de la quinzaine d’inscrits au total qui ont défilé pendant cette période d’une trentaine d’années — certains très brièvement — mais, outre ceux déjà nommés, mentionnons tout de même celui qui semble avoir été le plus remarqué par les survivants du quartier : Étienne Panici, mieux connu sous le nom des plumes qu’il fabriquait : Bayard. Arrivé en 1927 (sa famille en tous cas, émigrée du 12 passage des Petites-Écuries(4)), il était toujours sur la rue des Cordelières en 1959.

Voici maintenant une adresse, le 37, où, pendant une quarantaine d’années, étaient installés des commissaires en tan. Nous en avons relevé 4, parmi lesquels les associés Mathé & Berger ont duré le plus longtemps, soit 19 ans. C’est le bâtiment blanc en pignon qu’on voit au centre ci-dessous. On reconnaît vers l’amont le long bâtiment de la tannerie du 41.

Mais voici la façade du 37.

Si on observe bien l’enseigne qui surmonte le porche de l’établissement à gauche, on peut arriver à y lire deux noms : C. Buchet (sur la 2e ligne, mais en plus grand), et Dulong au-dessus. Or, ces deux entrepreneurs figurent au Bottin à cette adresse, d’abord Dulong (fils) seul de 1894 à 1902, qui, après une courte association de 2 ans avec Buchet, le laissa occuper toute la place jusqu’en 1910. Ce qui permet de dater la photo dans une fourchette autour de 1903-1904 (dans la mesure où C. Buchet aura fait diligence pour mettre l’enseigne à jour — chose que nous ne pouvons garantir).

Je m’aperçois que nous n’avons pas parlé des Marchand, pourtant omniprésents. Par où commencer ? Au moins 5 membres de cette famille, sur 2 générations, ont fabriqué, traité, transformé, négocié et vendu du cuir, en gros et au détail, installés à près d’une dizaine d’adresses du coin, incluant, outre Cordelières impair, le côté pair, passage Moret, boulevard Arago(4) et rue Corvisart(11). Et sûrement ailleurs… De plus, des liens matrimoniaux les unissaient à la tribu Jacquelin, dont il a été question plus haut(6). Et ils ont habité les lieux, notamment un bel hôtel particulier, au 14 boulevard Arago, fleuron art-déco du patrimoine de Saint-Marcel(12).

Pour les détails, il faudrait un article consacré. Un gros. Ajoutons seulement, pour faire bonne mesure, l’existence d’une sage-femme Marchand, sur Arago (21), de 1919 à 1934 ; juste à côté du 23, occupé un temps par le mégissier Charles Marchand(4). Le monde est petit… Voilà. Excusez du peu — sans ironie, ici.

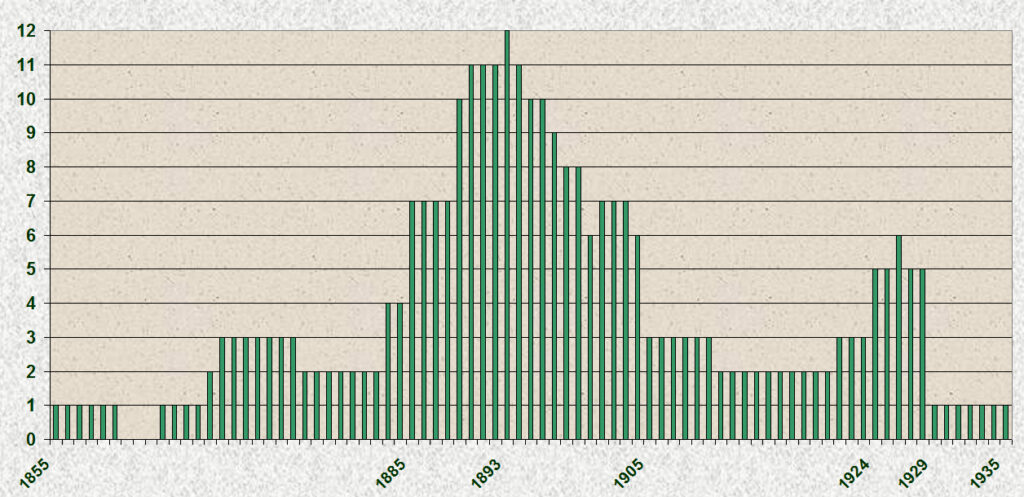

Maintenant que nous avons survolé cet espace-temps, tâchons d’en tirer quelques statistiques.

Occupation des lots 1850-1960

12,2 % Mégisseries

11,8 % Commerces divers

10,7 % Industries diverses

10,6 % Cuir autres (maroquiniers, hongroyeurs, corroyeurs, peaussiers, commissaires en tan, etc)

10 % Tanneries

10 % Teintures pour cuirs

9,7 % Vacant

5,2 % Mécanique automobile

4,7 % Artisans divers

2,9 % Garages

2,7 % Institutions

2,2 % Vins, Restaurants, Hôtels

1,9 % Imprimeries

1,9 % Services

1,7 % Épiceries

1,2 % Entrepôts

0,5 % Bureaux

Total cuir et teinture (1850-1960) 42,8 %

Total cuir et teinture (1850-1912) 62,5 %

Total cuir et teinture (1913-1960) 27,6 %

Ces données font ressortir de manière probante que la couverture du bief des Cordelières (1912) a eu un effet déterminant sur les fabriques de cuir installées sur ses rives, notamment la gauche, étudiée ici, où leur taux d’occupation des lieux est progressivement tombé de 62,5 % à 27,6 % à partir de cette date.

Les activités industrielles n’ont pas périclité pour autant (pas tout de suite), le taux d’occupation des entreprises non liées au cuir ayant évolué de manière inverse, en compensation, passant de 37,5 % avant 1912 à 72,4 % par la suite. D’ailleurs, le taux d’inoccupation a lui-même diminué, passant de 12,3 % à 7,6 % (fig 13). On n’a pas baissé les bras.

Par Michel Brunelle

Il « faudra attendre » le milieu des années 1960 pour voir s’enclencher un rapide processus qui, en une décennie à peine, aura effacé pratiquement toute trace d’activité industrielle, non seulement sur la rue des Cordelières côté impair, mais dans tout l’îlot Gobelins.

L’évolution de ce processus, d’abord transformatif, puis éliminatoire, est illustrée dans la séquence suivante (photos aériennes IGN retravaillées) :

Conclusion

Sans oser me donner pour historien, je n’ai toutefois pu me défendre d’une réflexion portant sur la période au cours de laquelle se sont développées les situations diverses que je viens d’exposer, affectant le sort de la rue des Cordelières pendant le premier siècle et demi de son histoire.

Période qui commence à la Restauration et qui s’étire jusqu’à la 5e République, englobant la Monarchie de Juillet, la Seconde République, le Second Empire, les 3e et 4e Républiques.

Sept régimes — neuf si on tient à y inclure la Commune et Vichy. De Charles de France à Charles de Gaulle…

Des régimes aux dissemblances souvent profondes, des constitutions incompatibles, des états d’esprit irréconciliables, voire ennemis.

De tous ces très parisiens bouleversements, revirements, retours en arrière et fuites en avant, quelles traces sur le sort industriel et commercial de la rue des Cordelières, en plein Paris ? Je cherche encore.

Aucune des dates-clés de la grande Histoire n’a de résonnance perceptible sur le déroulement des affaires, qui vont leur train au gré surtout de la vie personnelle des bourgeois qui les mènent, de leurs avatars familiaux ou financiers. À croire que cela se déroulait dans un monde parallèle.

Seule date cataclysmique : 1912, recouvrement du bief des Cordelières. Crépuscule des tanneries, qui, après une période d’ajustements plus ou moins heureux, entreront dans la nuit des temps.

1914 ? 1945 ? 1830 ? 1852 ? Rien remarqué. 1871 ? Même pas — ça se passait pourtant juste à côté, témoin : beaucoup des publications de l’arrondissement… Ce n’est que quand l’industrie, exténuée, ira d’elle même tenter sa renaissance ailleurs, que l’on bâtira sur ses ruines le très reposant bout de quartier qu’on connaît aujourd’hui. Transition assez longue, mais aucunement provoquée par quelque changement politique que ce soit, qu’elle déborde de toute manière.

Le Bottin du commerce ne raconte pas la même histoire que la chronique ou la presse. Les affaires sont imperméables aux « affaires » — chose au moins aussi effrayante que rassurante…

Quelle leçon retenir de cela ? Je me garderai bien d’en professer une. Je laisserai ce soin aux historiens…

NOTES ET RÉFÉRENCES

- Jean Anckaert, La Bièvre parisienne, son asservissement, sa capture, sa disparition (1902-1912) Thèse de doctorat, Histoire, Paris, École pratique des Hautes Études, 1999.

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de minuit, 1960.

- Geneviève Boisard, La famille Salleron et l’actuel 13e arrondissement, au début du XIXe siècle, In Bulletin de la SHA-13 numéro 39 / 2010.

- Archives de Paris, 2Mi3 (Annuaire et Almanach du Commerce et de l’Industrie, sur microfilms).

- Archives de Paris, PP/11970 (Plans parcellaires).

- Archives de Paris, D1M9 et V11E (État civil).

- Les adresses ont été modifiées 2 fois au cours de la période étudiée. Sauf exception, pour chaque parcelle, c’est la dernière adresse qui sera indiquée ici, peu importe qu’elle ait été différente au moment de l’occupation par l’exploitant dont il sera question. Explications.

- Le Petit Parisien, éd 24 novembre 1922.

- L’Humanité, éd 24 décembre 1926.

- Mairie de Paris, Fiche de synthèse historique, Jardin partagé du Square René Legal (sic), 2012.

- Blog Des usines à Paris, numéro du 8 février 2015, https://lafabriquedeparis.blogspot.com/2015/02/une-usine-dans-le-brouillard-de-la-rue.html

- Marguerite David-Roy, Les hôtels particuliers du boulevard Arago, In Bulletin de la SHA-13 numéro 26 / 1995.

- Le Petit Journal, éd 16 mai 1897.